Andrés Rodríguez González Enero 9th, 2023

Un paisaje calizo: Llanos del Chopo y Llano de Zurraque

Quejigo en Llano de zurraque.

El Puerto de los Alamillos está situado en las cercanías de Grazalema, en el cruce de la carretera de Ronda con la que lleva desde Villaluenga a Grazalema. Iniiamos el paseo en una explanada junto a la Venta que allí se ubica.

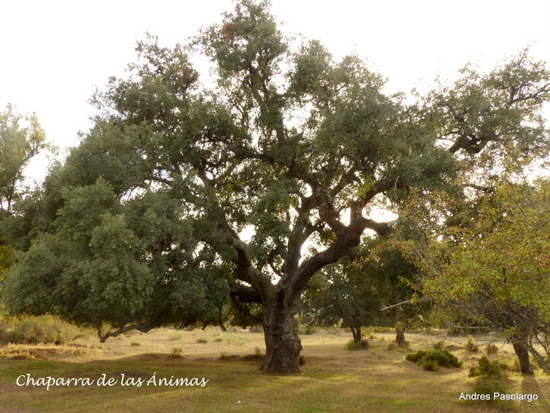

El carril discurre entre paisajes humanizados con casas de campo y parcelas hasta un pinar situado sobre un pequeño cerro de rocas areniscas, el camino se bifurca, debemos tomar el carril de la derecha que nos lleva a un esplendido llano por donde discurre el río Gaduares o Campobuche, un curso de agua que marcha en dirección Este al contrario que la inmensa mayoría de los ríos y arroyos de esta parte de la Serranía de Ronda que discurren hacia el Oeste. Antes de pasar sobre el río nos detenemos para admirar la cercana y espectacular Chaparra de las Ánimas, un alcornoque con categoría de Monumento Natural Andaluz, su nombre se debe a que el dinero obtenido de la venta del corcho que de él se obtenía se destinaba a misas y a velas por las ánimas del purgatorio.

Chaparra de las Ánimas.

Seguimos el carril que pasa sobre el río con un pequeño puente, nos adentramos en un hermoso alcornocal de grandes ejemplares, por desgracia, alguno es víctima de perforadores y enfermedades como la pudrición de los troncos que llevan, junto a la potencia de los vientos, a lo que parecía imposible que ocurriera, el derribo y la muerte de alguno de estos gigantes.

Un pequeño puertecillo nos lleva hasta un gran “Llano” por donde discurre el arroyo del Chopo que va acompañado aguas arriba por un farallón calizo con multitud de encinas y chaparras. Estas zonas más o menos llanas se cultivaban de cereales hasta tiempos no muy lejanos, actualmente se destinan a la ganadería de ovejas y de vacas. Esos valles son las zonas agrícolas más productivas del proceso kárstico que explicaremos más adelante, según el tamaño se denominan dolinas, uvalas o poljes. La presencia humana ha debido ser importante desde tiempos remotos como lo atestigua el Dolmen del Chopo o de Patagalana, situado a pocos metros, en un pequeño llano en el otro margen del arroyo.

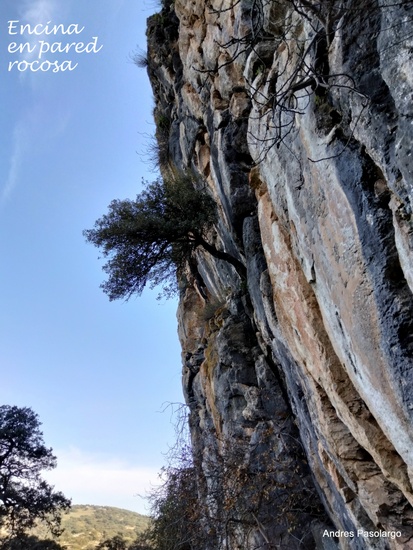

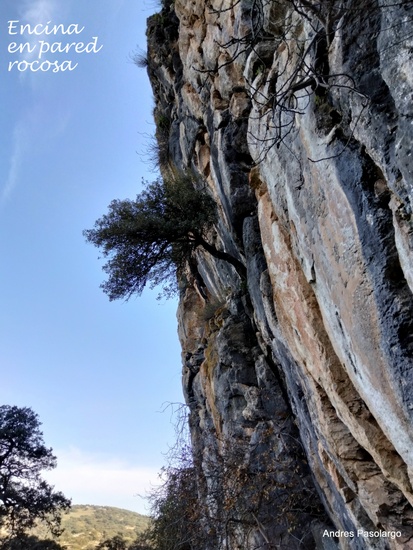

Abandonamos camino principal que traíamos y continuamos nuestro paseo siguiendo un camino que tiene el cauce del arroyo a su derecha. Pasamos dos cancelas metálicas y dejamos atrás un pozo de acumulación de agua y un pilón de piedra partido, fue una pila de lavar trabajada en piedra arenisca, iniciamos una leve subida entre hermosas encinas que nos acompañan hasta un farallón de rocas calizas donde encontramos una curiosa encina en cuyo tronco crece una hiedra. Con cierto atrevimiento y al desconocer si tiene nombre propio, la hemos llamado “la Encina Preñá”. Muy cerca veremos un espectacular y retorcido tronco cortado de una gran encina. En el murallón calizo crecen higueras, potentes hiedras y solitarias encinas que parecen hacer equilibrio en su supervivencia sobre el abismo. Multitud de pájaros nos acompañan, entre ellos es frecuente ver jilgueros, colirrojos tizón y tarabillas, hasta el muy raro por aquí martín pescador hemos visto en laguna ocasión. En el cielo sobrevuelan los cernícalos, algún águila y los grandes buitres leonados.

Tarabilla en espino majoleto

El camino inicia una descarada subida hacia la derecha hasta llegar a una alambrada donde debemos buscar una angarilla en escalera para pasar a otra finca ya en terrenos calizos. Allí aparece la vieja y retorcida vereda que debemos seguir, pronto nos deja ver por la izquierda un ejemplar enorme de encina derribado y muerto con el tronco partido y una lámina vertical de roca caliza de grandes dimensiones con una deteriorada pared de piedra a sus pies, en realidad servía como aprisco de ovejas, estamos en el Hoyo de la Matanza, un lugar donde ocurrieron unos terribles sucesos que culminaron con el asesinato de varios maquis después de la Guerra Civil. Los espinos majoletos o majuelos son abundantes por toda la zona y casi siempre están parasitados por muérdago. Los rosales silvestres se dejan notar con sus defensas en forma de espinas afiladas.

Encina en pared de roca caliza

Curioso tronco de encina

Llano de la Matanza

Continuamos el paseo por la vieja vereda hasta llegar a un recoleto y paradisiaco llano que nos sorprenderá por su belleza y la paz que allí se respira. Entramos en el Llano de Zurraque. El nombre hace referencia a Zumaque, una planta usada por los árabes para el curtido de cuero y tinción de tejidos. Son seiscientos metros de llanura rodeada de rocas calizas. Tiene una charca en medio del llano donde se supone que debe haber un sumidero taponado, la charca está rodeada por una alambrada para que no acceda el ganado vacuno que allí se pastorea. Por cierto se deben extremar las precauciones y no acercarse a las vacas sobre todo si tienen terneros. Si se sigue la dirección que marca la flecha formada por piedras en el suelo, se llega al otro extremo del llano que en total tiene unos seiscientos metros de diámetro. El camino se puede continuar hasta llegar a los Llanos de Libar y Montejaque. Una pequeña casa al fondo del llano a la derecha nos indica que estamos en una propiedad privada.

Llanos del Chopo con Sierras de Grazalema al fondo

Es el momento de descubrir que es y cómo se forma un relieve Karstico.

Se denomina Relieve (o Proceso) Karstico a los paisajes producidos por erosión del agua sobre rocas calizas. Su nombre proviene de una zona entre Italia y Eslovenia donde más representado se encuentra este paisaje.

Este tipo de relieves se origina por el arrastre o acumulación de materiales solubles y no solubles, como los que están constituidos por los carbonatos de rocas calizas y margocalizas atacados por el agua de lluvia. El relieve sólido y va disolviendo la roca en función de las condiciones del ambiente y por lo general se caracteriza por la ausencia de agua superficial debido a la filtración de la misma.

Este proceso genera variedad de formas como cañones, cuevas de estalactitas, sumideros, dolinas, torcales o poljés, entre muchas otras. Este tipo de formaciones representan la evolución geológica durante miles de años. El relieve kárstico puede darse externamente o y internamente.

El proceso de formación del modelado kárstico es relativamente lento, se produce en zonas calcáreas, donde las rocas calizas experimentan una variación en su composición química con la acción del agua. La disolución de las calizas se debe un proceso químico por el cual el dióxido de carbono de ciertas aguas ácidas interactúa con la roca caliza creando bicarbonato cálcico, que es altamente soluble. Por tanto, cuando las aguas, tanto superficiales como las subterráneas penetran en las fisuras de estas mismas rocas, van disolviéndose hasta crear las formas tan características de este tipo de paisajes.

Por tanto, las alteraciones químicas de las que hablamos son las que forman elementos del paisaje kárstico, que pueden ser exokársticas (es decir, que se forman en zonas exteriores como los lapiaces) o endokársticas (es decir subterráneas como cuevas).

La forma más típica del relieve kárstico es el lapiaz o lapiaces . Se trata de grietas superficiales que pueden llegar a medir algunos metros, caracterizadas por estar separadas por paredes o tabiques de la misma roca. Por lo general se suele encontrar en zonas llanas, a veces en las partes altas de los macizos calcáreos, con grietas o fisuras por las que discurre el agua, y con el paso del tiempo algunos lapiaces terminan convirtiéndose en cañones y otros tipos de relieve kárstico.

Por su parte, las dolinas son depresiones circulares y cerradas que llegan a alcanzar grandes dimensiones. Se trata por tanto de una especie de valle redondeado con paredes inclinadas, que puede generar cuevas o terminar inundado. Esta formación también es conocida bajo el nombre de torca. En la zona de Grazlema se les llama Llanos, en zonas más próximas a Ronda se les llama de diversas formas, como Navas, Navetas, Navasillo, Navazo (dependiendo del tamaño). Si muchas dolinas terminan juntándose creando una sola forma kárstica, se denomina Uvala, y deja de ser circular para tener una forma alveolar.

Por su parte, los Poljés son las formas kársticas más grandes que podemos encontrar, llegando a medir hasta kilómetros, como los Llanos del Republicano y de Libar. Se trata por tanto de depresiones muy extensas caracterizadas por tener un fondo plano y que por tanto se encuentra cerrada por laderas muy escarpadas. En teoría se trata de una uvala (es decir, muchas dolinas juntas) muy extensa. Aún así, en el interior de un poljé podemos encontrar las formas kársticas anteriores.

A las Hoces, los Cañones o los Desfiladeros, en la Serranía de Ronda se les suele llamar Tajos. En realidad son valles estrechos y profundos que han sido creados por la acción de los ríos.

Formas endokársticas son manifestaciones del relieve kárstico en zonas subterráneas, dan lugar a cuevas, grutas y otros muy llamativos.

Las cuevas son las formas endokársticas más comunes, y se forman gracias a la filtración del agua por las rocas con fisuras. La forma kárstica más típica en estos casos son las estalactitas, que se forman a partir del agua y el carbonato cálcico; o las estalagmitas, que se forman gracias al agua del suelo.

Por su parte, las simas son grandes aberturas en la roca que se comunica directamente desde las galerías subterráneas a la superficie.

Por último, debemos hablar de sumideros, que son aperturas por donde fluye una corriente de agua superficial hacia un sistema de agua subterránea.

Enorme tronco de encina partido en el Hoyo de la Matanza.

Muerdago sobre majuelo.

Vaca

Bibliografía

https://biologia-geologia.com/

http://g3ol0.blogspot.com/

Video

https://youtu.be/7MgzKEsbguI

Tags: caliza, Chaparra de Las Ánimas, Cuevas, dolinas, Dolmen de Patagalana, Dolmen del Chopo, Grazalema, Hoyo de la Matanza, lapiaces, Llano de Zurraque., Llanos del Chopo, Paisajes, poljesSerranía de Ronda, Proceso karstico, puerto de Los Alamillos, río Campobuche, río Gaduares, ronda, sumideros, torcas, uvalas, Villaluenga del Rosario, zumaque